太田中学創設期

(明治33年~43年)

― 時代の概要 ―

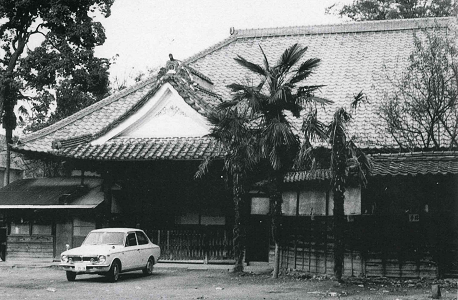

明治33年3月、茨城県立水戸中学校太田分校の設置が決定し、文部大臣より開校を許可され、同年4月21日、関藤十郎以下6名の職員によって、塙町浄光寺庫裏を仮校舎として138名の入学式が挙行された。こうして、太田中学は歴史の第一歩を踏み出した。同年6月8日、太田町立高等小学校増築校舎へ移転。更に翌年、天井無しの堀立て小屋2教室が急増された。

明治35年4月1日、太田分校は、茨城県立太田中学校として独立し、東京府立第2中学校教諭赤津国太郎氏が本校校長に就任した。

当時、県内の県立中学校は、本校を含めわずかに6校(水戸、土浦、太田、下妻、竜ケ崎、水海道)であり、勿論本校は、県北唯一の県立中学校で、質実剛健をモットーに「益習」の理想を高く掲げていた。

明治36年3月26日、新築校舎(現在地)に移転し、明治37年には、特別教室、講堂などが完成し、12月4日、盛大な開校式を挙行した。(以後、この日が創立記念日となる。)

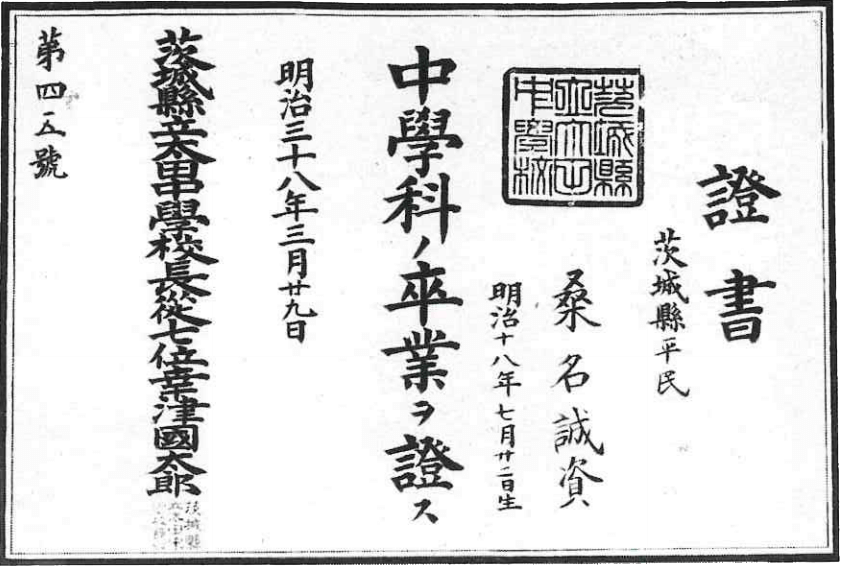

明治38年3月29日、第1回卒業式が挙行され、初めて54名の卒業生を送り出した。

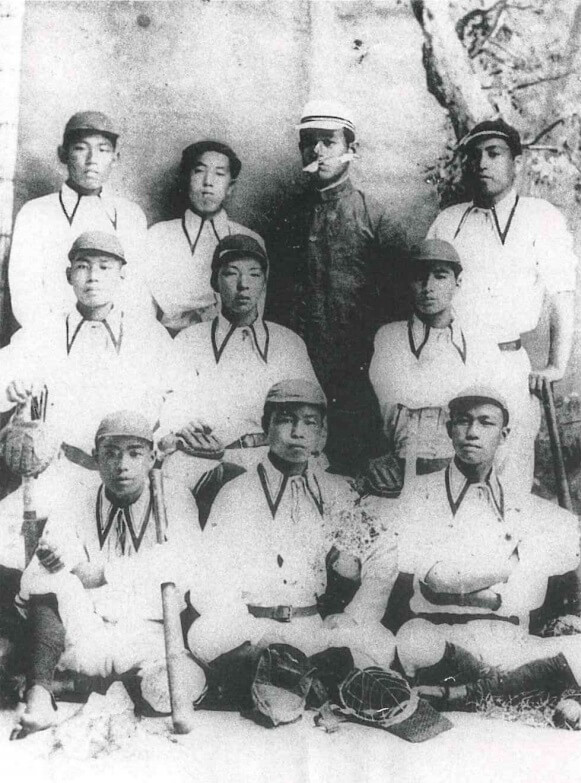

課外活動としては、野球部、剣道部、庭球部、文芸部、柔道部、遊技部(弓道、相撲、陸上、投擲、フットボール)などがあった。

明治39年10月16日、文芸部内の図書閲覧教室を基盤として地元有志の賛助を仰ぎ、記念文庫を設立。明治41年4月7日に独立し、職員と生徒の係員による運営となった。

また、創立と同時に通学地域を8区に分割し、『保会』が編成された。1学期には茶話会、2学期には1泊旅行、3学期には卒業生を送る会などが行われた。

明治43年11月18日、創立10周年記念式典が行われ、近隣の小学校の児童3800余人を招待し、2日間に渡る大運動会が催された。

また、この頃には、同窓会、益習会など校内部の組織も充実し、対抗試合などでも優秀な成績を残し、太田中学の名を県下に轟かせるようになった。

- 第1代校長

幸津国太郎

幸津国太郎

(明治35.4~39.11) - 第2代校長

塚原末吉

塚原末吉

(明治39.11~大正6.3)

-

1900年

(明治33年)- (3・8) 久慈郡太田町に茨城県水戸中学校太田分校設置決定

- (4・1) 茨城県水戸中学校太田分校開設

- (4・21) 浄光寺で入学式

-

1901年

(明治34年)- 「中学校令施工規則」の制定県立等の文字をつけること

- 月謝1円20銭 修学旅行開始

-

1902年

(明治35年)- (3・1) 茨城県立水戸中学校太田分校を茨城県立太田中学校と改める

- (4・1) 文部大臣より開設認可。茨城県立太田中学校を開設する

-

1903年

(明治36年)- (3・26) 二階建の新校舎完成、新築校舎に移転

- 固定教科書制度成立、門柱建立

-

1904年

(明治37年)- (1・13) 建築校舎完成

- (12・1) 講堂・銃器室等新築竣工

- (12・4) 開校式挙行(以後この日を開校記念日とする)

-

1905年

(明治38年)- 第1回卒業式挙行(卒業生54名)

-

1906年

(明治39年)- 「学生生徒の風紀振粛に関する件」を訓令

-

1907年

(明治40年)- 「師範学校規定」制定(本科第二部を設置)

-

1908年

(明治41年)- (4・1) 12学級を11学級に改める 生徒定員[550]

-

1910年

(明治43年)- (5・17~21) 鎌倉、箱根(5年) 日光、湯本(4年) 修学旅行

- (11・18) 創立10周年記念式典を挙行

- (11・19) 運動会、堤灯行列

- 第1回卒業證書

茨城県平民という文字に現代に若者の目には奇異にうつるだろう。まだ封建社会の名残りを止めていた当時で、華族(公・候・你子・男爵)士族・平民の身分制度があったのである。

- 草創期の野球部

明治33年6月1日学校創立後に野球部が誕生した。野球場も指導者もなく浄光寺の狭い境内で練習を続け、龍ヶ崎中学校と対校試合を実施しすばらしい戦果で大勝し、太田中学野球部の名声を県下に拡めたのである。

- 太田分校の設置

明治33年4月1日水戸中学校の太田分校としてスタートした。校舎はまだ建設されず浄光寺(常陸太田市塙町)の一部を仮校舎に当て138名の入学生を迎えて入学式が挙行された。将来国の発展を双肩に担う情熱に燃える意気盛んな若者が門をくぐったといわれる。

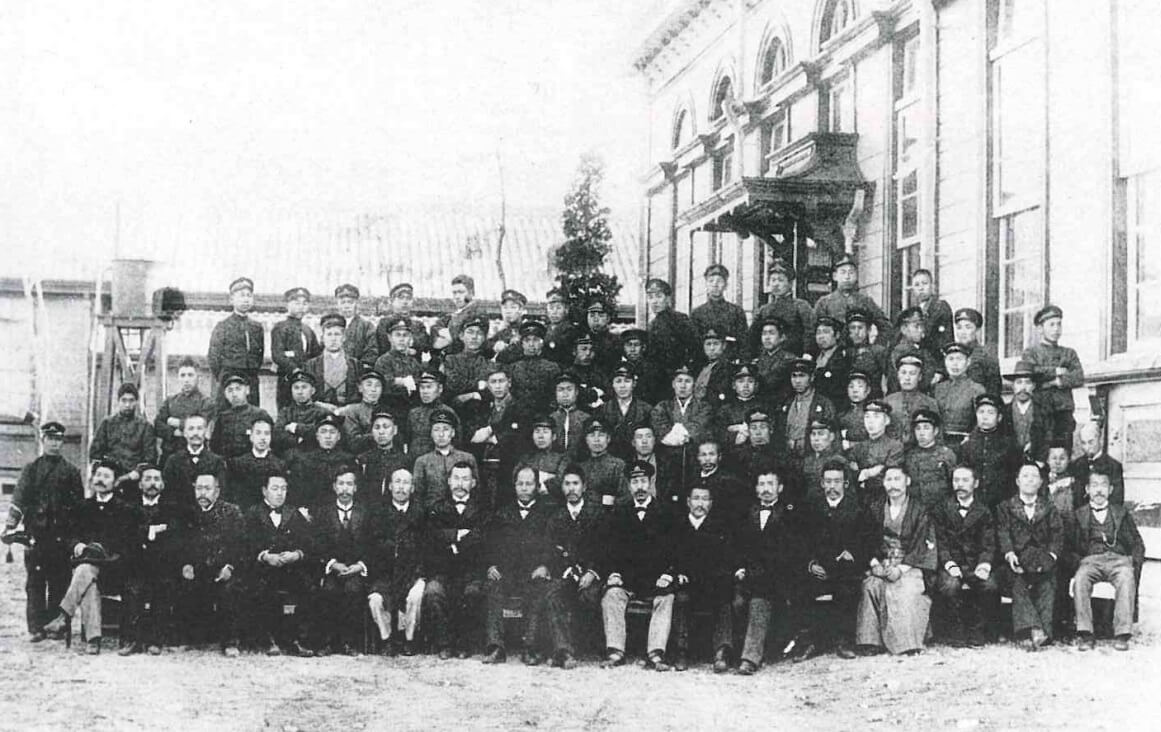

- 創立時の学生姿

白線に太中の帽章、カスリの和服姿、眉字に質実・剛健の気風が伺える。

- 第一回卒業生

明治39年3月29日第一回卒業證書授与式が挙行された。栄えある卒業證書を手にしたのは45名だった。