確かな前進期

(大正13年~昭和11年)

― 時代の概要 ―

第一次世界大戦の好景気も束の間、その反動としての戦後恐慌にみまわれ、大正12年には関東大震災があり、日本経済は大きな打撃を受けた。更に、この処理から昭和2年には銀行へのとりつけ騒ぎが起こり、金融恐慌の発端となった。昭和4年、アメリカにはじまった世界恐慌の波は日本にもおし寄せ、おりから金輸出の解禁をとった日本経済をあっというまに深刻な恐慌状態に落し入れた。いわゆる昭和恐慌である。農村における不況はとりわけ深刻で、米・繭などの価格の大暴落は農家経済を困窮せしめ、各地でさまざまな社会問題が噴出してきた。農家の子弟が多数を占める本校でも、当時2円の授業料を支払えず退学していく者も多くみられた。当時のようすを―「生活の苦しさから土方になろうとして申し込んでも、中学卒は生意気でダメだと断られる始末、何とか親に負担をかけまいとして学生時代は必至に勉強して特待生をねらった。しかし各学年3~4名の狭き門で、あと一歩でなれず悔しかった」―とある卒業生は述べている。

このような農村の惨状を背景に財閥や政党に対する非難も起こるようになった。一方、政府は協調外交の方針で進んだが、軍部の激しい突きあげにしばしば暗礁に乗りあげ、特に大陸における軍部の動きに対しては、何の歯止めも出来ないまま、満州事変や上海事変・満州国の建国が起こっていった。学校教育の中で現役の将校による教練が実施され、また、戦争を想定した野外講習が熱を帯びていったのもこの頃である。

やがて昭和7年、国際連盟から満州問題調査のため派遣されたリットン調査団の報告書が発表され、翌年、これをもとに、昭和9年、ワシントン海軍軍縮条約を廃棄し、昭和11年にはロンドン軍縮会議からも脱退し、国際的孤立化を一層深めていった。

- 第5代校長

宗光杢太郎

宗光杢太郎

(大正14.3~昭和5.1) - 第6代校長

桜井信郎

桜井信郎

(昭和5.1~14.3)

-

1924年

(大正13年)- (4・1) 13学級を15学級

- (5・21) 益習会より簡易水道

- (7・24) 益習会より記念図書館を寄贈される

- (11・1) 記念館開館・創立25周年祝賀式

-

1925年

(大正14年)- 「陸軍現役将校学校配属令」を公布

- 陸軍秋季演習に参加(4・5年)

-

1926年

(大正15年)- 武道場竣工

-

1927年

(昭和2年)- (9・14) 文部省より木村督学官来校視察

- (12・7) 森岡知事来校視察 (週番制度実施)

-

1928年

(昭和3年)- (5・3) 茨城県立太田中学校保証人会成立

- (11・5) バッヂテスト実施

-

1929年

(昭和4年)- (4・29) 茨城県立太田中学校奨学会成立

- (11・10) 陸軍特別大演習に際し観閲をうける

-

1930年

(昭和5年)- (3・31) 寄宿舎廃止

- 「家庭教育振興に関する件」を訓令

-

1931年

(昭和6年)- 「中学校令施工規則改正」(柔・剣道必修、公民科)

-

1932年

(昭和7年)- 教科書を新設 修学旅行(神戸~横浜は船)

- 日本学術振興会設立

-

1934年

(昭和9年)- (11・6) 御親閲(5学年50名、高崎練兵場)

-

1935年

(昭和10年)- 全国向け学校放送開始、青年学校令

-

1936年

(昭和11年)- (11・21) 全校生徒長距離競争実施

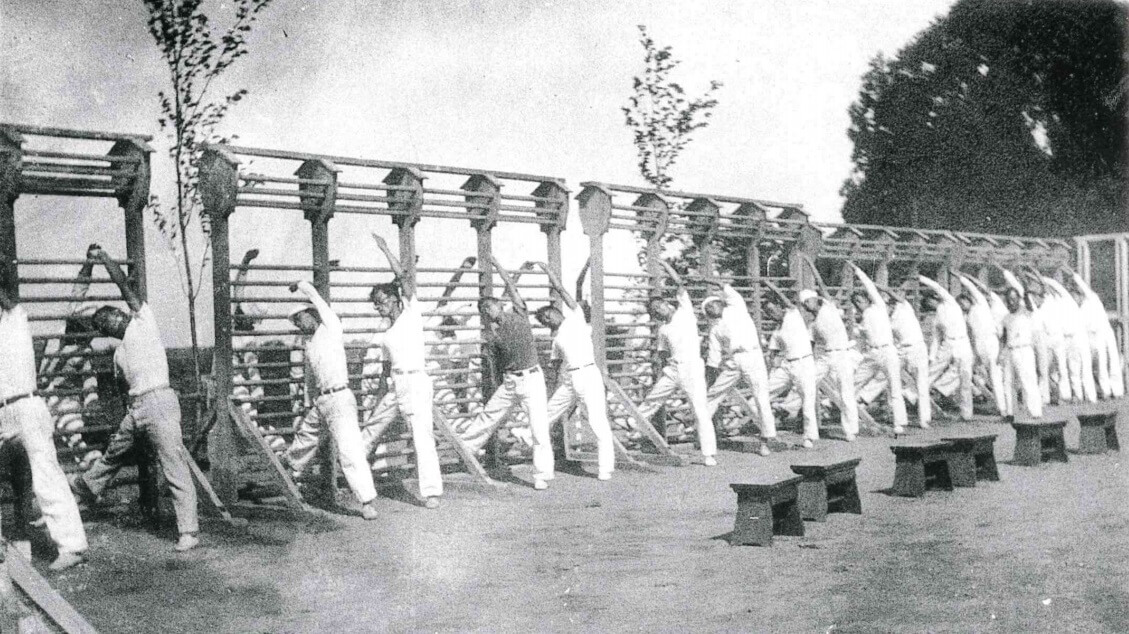

- 昭和6年の体操の時間

教練と同じように、体育も盛んに行われた。上の写真は昭和6年のものである。体操の時間には、建国体操、くろがね体操と名前がついている鉄棒や、とび箱が中心であった。

- 陸軍現役将校配属令

大正14年4月「陸軍現役将校配属令」が公布され教練が必修となった。昭和2~3年のころの学校行事には、野外演習・行軍などの文字が見える。例えば昭和3年9月の野外宿泊演習は、7時校庭集合、太田駅から下菅谷駅へ、ここから徒歩で青柳を経て兵門着、2日目は射撃訓練、3日目兵舎を出発、下菅谷駅まで徒歩、それから汽車で太田へ帰った。

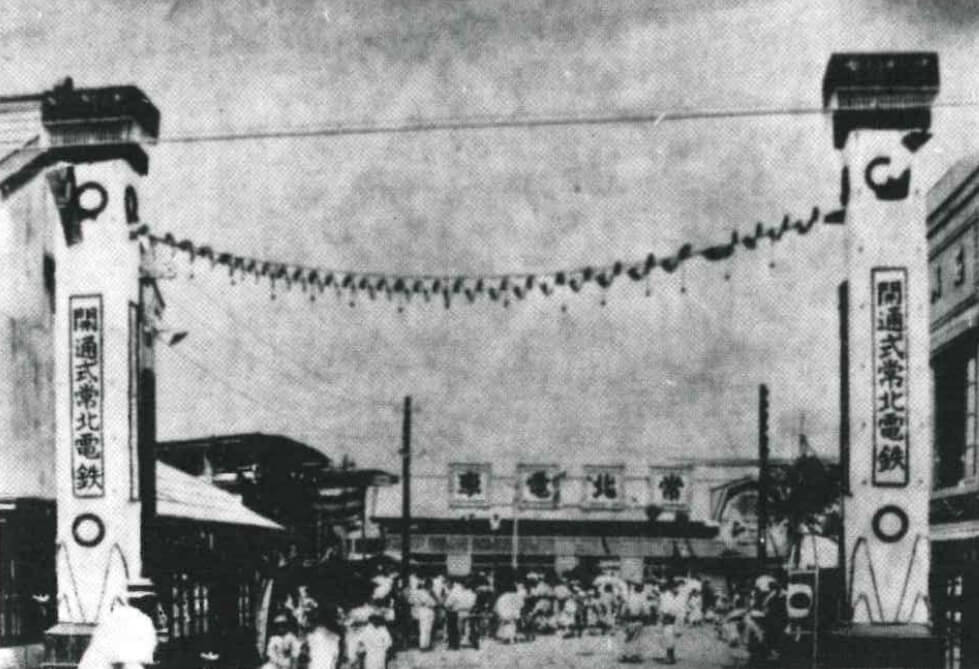

- 常北電鉄

昭和4年に開通した「常北電鉄」。久慈浜~太田間に電車が走り、通学にはかり知れぬ利便をもたらした。それまでは、片道3里(12km)の道のりを下駄ばきで5年間歩き通したものである。

- 桃源郷を渡って学校へ急ぐ生徒

源氏川にかかる桃源郷を渡って学校へ急ぐスナップ。靴の他に下駄が許されていて、普段は朴歯の下駄をカランコロンと響かせながら通学した。しかし、時々の服装検査と教練の時だけは、靴というきまりで、町の靴屋さんに靴を借りて間に合わせる生徒もいた。

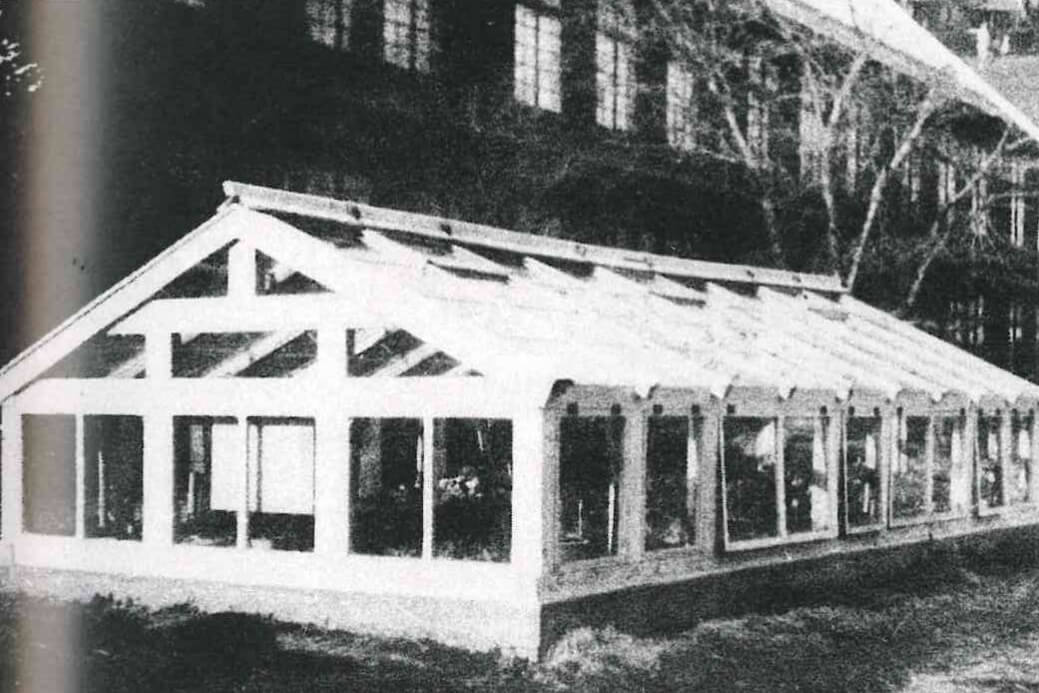

- 昭和5年に完成した温室

2階造りの木造校舎の南側につくられた温室。こうした教育施設々備は、昭和に入って拡充整備が図られ、昭和元年には武道場、3年には博物教室と標本室が完成した。この温室は昭和5年に完成したもの。

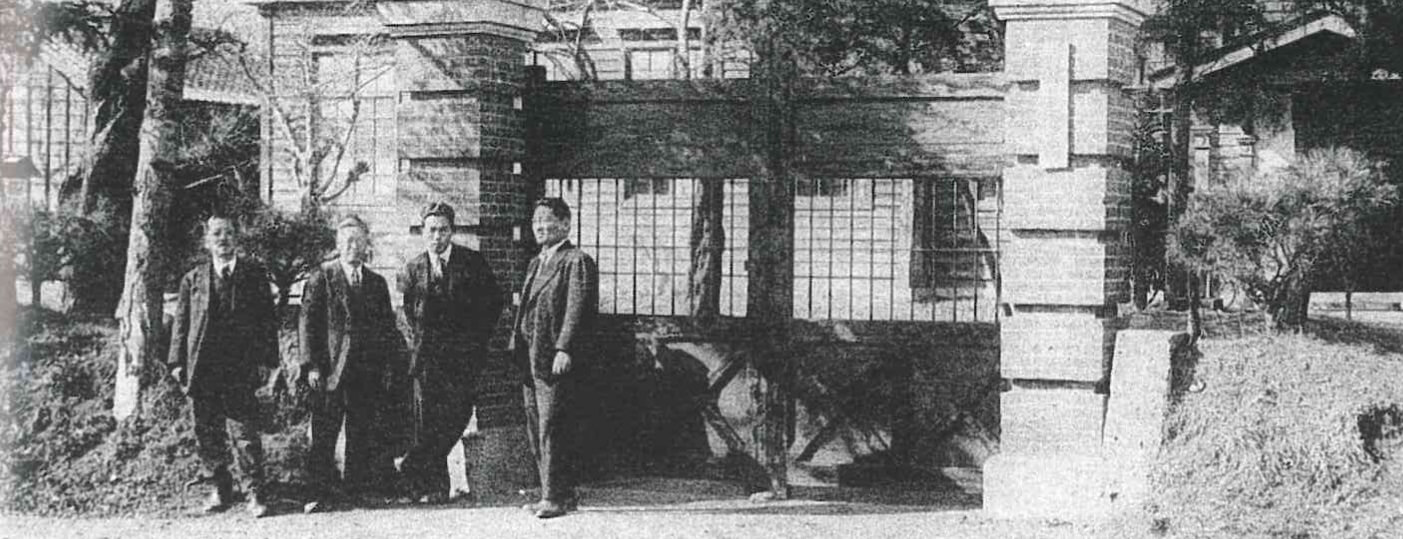

- レンガ造りの校門

昭和9年の校門前での記念撮影である。当時の校門はレンガ造りで、観音開きのいかめしい門扉が校舎とよくマッチしていた。当時はいったんこの正門を入ると、授業が済むまで学校内から外へは出られない規則であった。土堤には桜が植えられていて、春の満開時は2階からの眺めはみごとであった。しかし、2階の教室へは、4年を終わらないと入れなかったのである。