戦時体制下の歩み

(昭和12年~22年)

― 時代の概要 ―

昭和12年の日華事変の勃発から、同16年の日米開戦を経て同20年の終戦に至るまでの戦時体制下、本校教育もその影響下に置かれ教育の各分野に亘って戦時色が顕著になった。

軍事教練の開始もその一つである。学校では各学年ごとに野外演習が行われるようになった。また軍隊生活を体験させるために昭和13年からは水戸2連隊において兵営宿泊が実施された。県北中学校青年学校連合演習が始まったのもこの年からであり、水戸市郊外で行なわれた演習の時には、本校生は太中隊として参加し、その勇敢さを激賞されたといわれる。生徒の中には予科練・陸士・海兵など軍関係の学校へ進学する者も多くなった。

勤労奉仕に本校生が盛んに動員されたのもこの時代の特色である。農繁期における出征軍人宅への労力奉仕は恒常的となった。戦争末期になると、飛行場の建設、道路工事、工場での作業、松根油の採取等への動員が激増し、そのため学校での授業の展開は全く不可能な状態となってしまった。

運動方面での本校生の活躍にはめざましいものがあった。特に自転車競技は、昭和14年の明治神宮国民大会において優勝、同16年には日本記録を樹立、同18年にも優勝するなどはなばなしい成果をあげた。

生徒にとって無念極まりなかったのは、関西方面修学旅行が時節柄、昭和12年を最後として中止された事である。当時の生徒の述懐から知られるように、それは長い間の夢、太中生活最高の楽しみであった。生徒にとって修学旅行の中止はまさに断腸の思いであった。

このような内外多端、苛酷な教育条件下にあっても、当時の生徒は寸暇を惜しんで勉強し、何事にも気魄をもって取り組んでいた姿が、当時を物語る数多くのエピソードから今に知られるのである。また学年の1/3の生徒が落第するという厳しい時代でもあった。

- 第7代校長

村越庄吉

村越庄吉

(昭和14.3~16.1) - 第8代校長

西野正吉

西野正吉

(昭和16.1~21.3) - 第9代校長

林勘二

林勘二

(昭和21.3~23.7)

-

1937年

(昭和12年)- 「教育審議会官制」を公布

-

1938年

(昭和13年)- (9・28)全校生徒行軍

- (11・11~12)聯合野外演習

-

1939年

(昭和14年)- 「青少年学徒ニ贈ハリタル頼語」を下賜

-

1940年

(昭和15年)- 保証人会々則成立、施工

- 筑波山遠足(戦前最後)

-

1941年

(昭和16年)- (4・1)「国民学校令」公布

- 保証人注意事項、生徒心得

-

1942年

(昭和17年)- 学制頒布70年記念式典

-

1943年

(昭和18年)- 「中等学校令」公布、戦時の教育体制

- 14学級を16学級[800]

-

1944年

(昭和19年)- 「大日本育英会法」公布

- 「学徒勤労令」公布

-

1945年

(昭和20年)- 「決戦教育借置要綱 戦時教育令

- 「終戦に関する件」訓令

-

1946年

(昭和21年)- (11・3)「日本国憲法」公布、選挙法改正(20才以上)

- 教育制度の改革6・3・3・(4)となる

-

1947年

(昭和22年)- 新制の中学・高校の発足 教育基本法学校教育法

- 応援歌(その二、三)できる

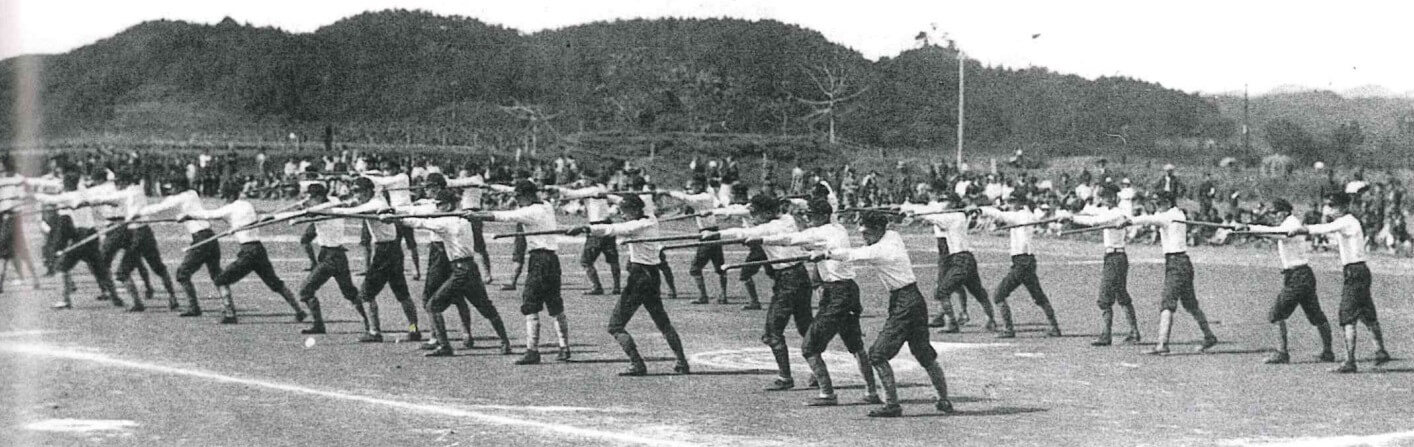

- 昭和14年当時の運動会。時節柄、剣術の基本型がプログラムにあった。

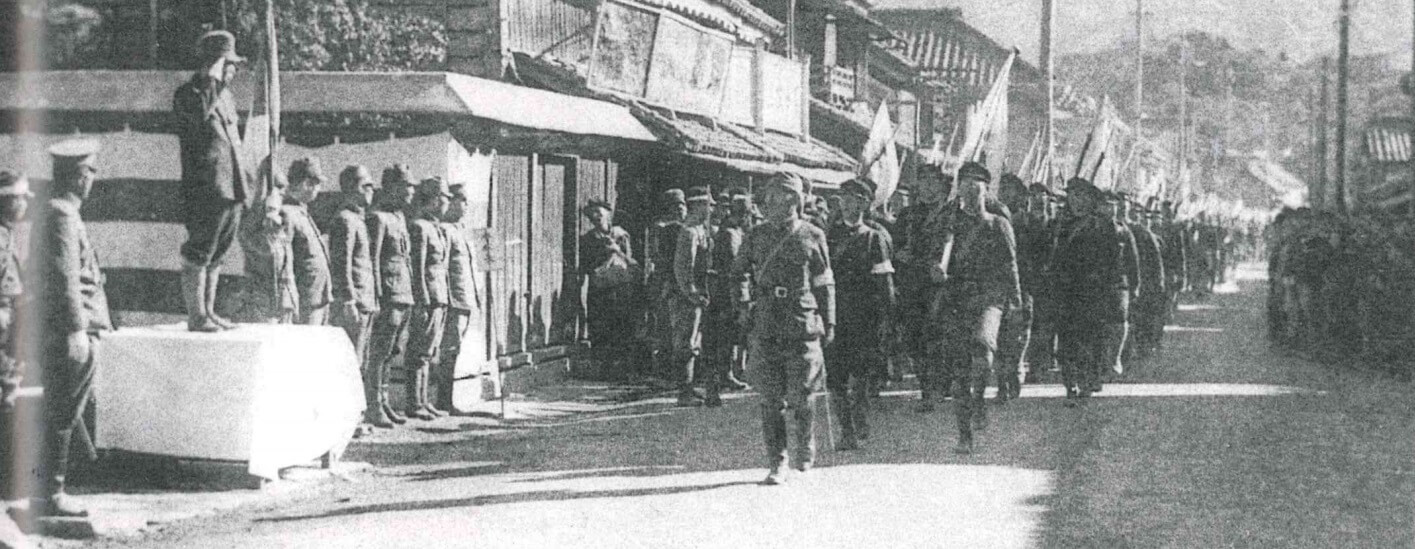

- 昭和16年の筑波方面での中学校連合演習の様子。

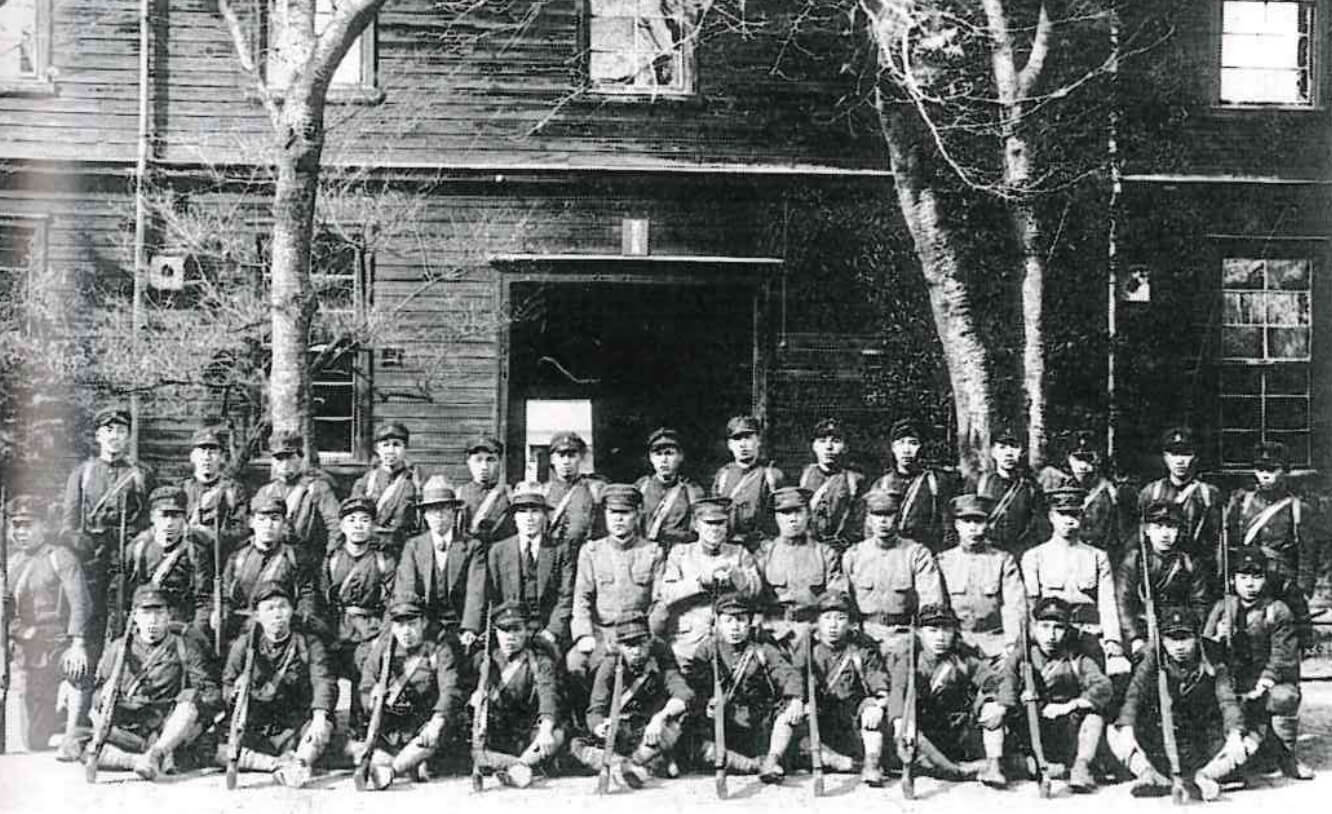

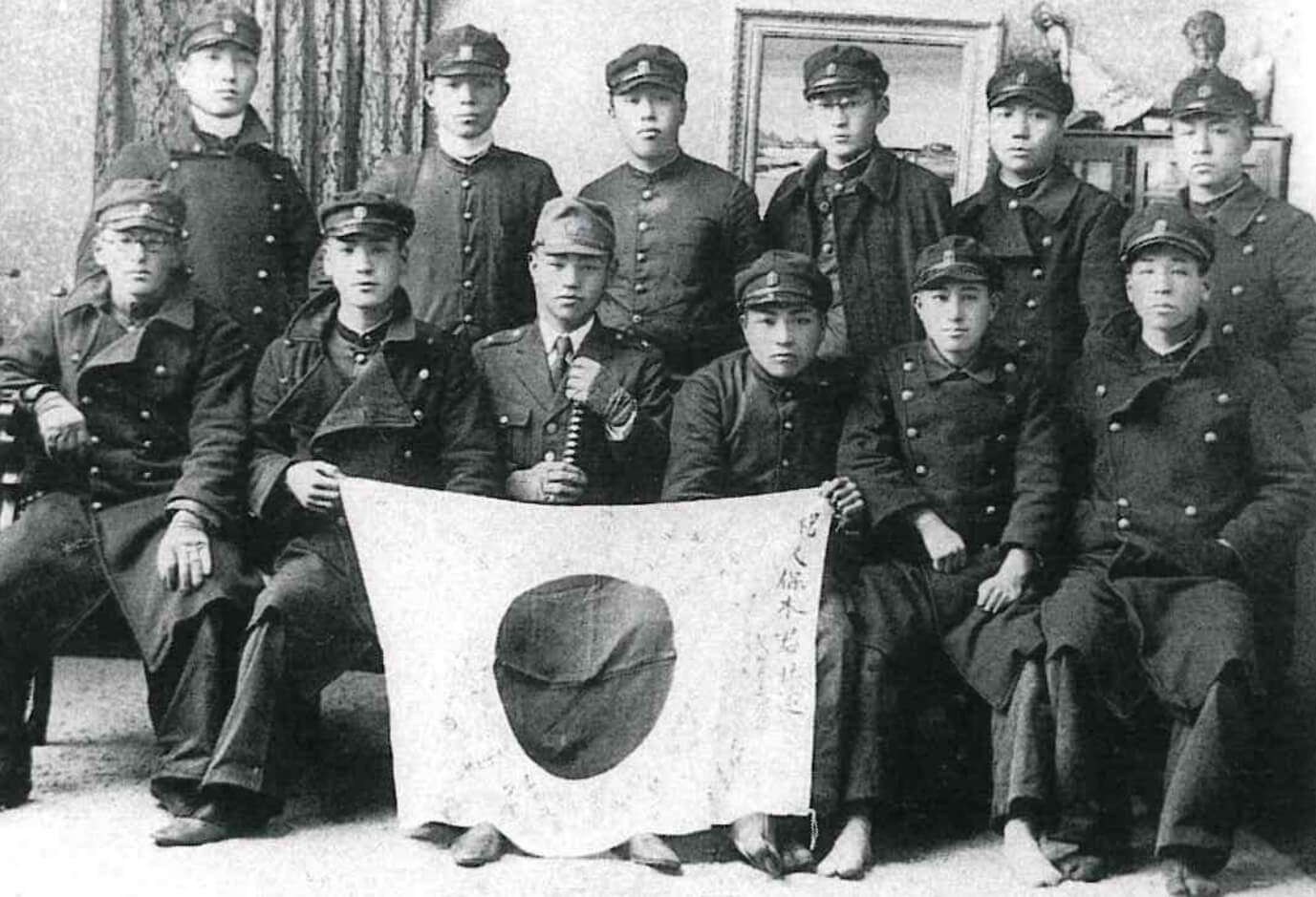

- 昭和16年の第44部隊兵営宿泊の記念撮影。

- 昭和15年3月の卒業生が入隊した時のもの。

- 修学旅行は、5年生が毎年5月に実施している。昭和5年生以後は9日間にのびた。関西方面であるが、1日目東京見学、夜行列車で2日目二見ヶ浦・伊勢神宮、3日目は奈良を見学し、4日目大阪、5、6日目が京都見学。7日目は神戸夜航、8日目四日市見学。9日目は横浜を見学して太田駅に帰るといったぜいたくな旅であった。

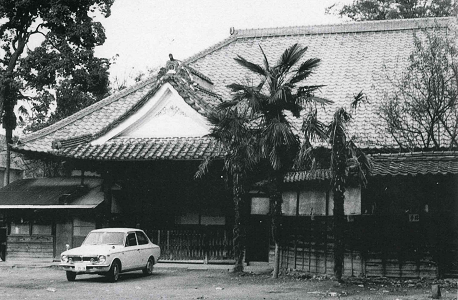

- 戦時体制の中学生の服装。帽子に白線を巻いているのは伝統であるが、脚にはゲートルを巻いた。巻き脚絆などともいった。校門前での撮影。うしろは奉安殿である。