新制高校への道

(昭和23年~35年)

― 時代の概要 ―

敗戦と同時に、教育における戦時色は払拭され、新教育に対する色々な試みがなされつつあった。そして、昭和22年の「教育基本法」「学校教育法」に基づき、昭和23年4月に、すべての国民に男女の別なく後期中等教育の機会を均等に与えることを目的とした新制高校が誕生したのである。昭和23年4月1日、本校は太田中学という呼び慣れた校名から太田高等学校という新しい校名に変わった。この校名も1年限りで、翌昭和23年4月には茨城県立太田第一高等学校と改称され、現在に至っている。昭和23年発足当時の募集定員は全日制普通科750名、定時制普通科400名で、男女共学の新制高校であった。しかし、実際に、女子生徒が入学してきたのは昭和24年からであり、それもわずか2名にすぎなかった。以来20数年間、女子生徒の数は漸増してきたものの男子校としての色彩をいろ濃く残していた。

なお、23・24年の両年には、移行借置として新制中学が併設され、518名の生徒がそこで学んだ。ほとんどが新制高校としての本校に進学したので、この両学年の卒業生たちは6年間も本校で学ぶという稀有の体験をしたのである。

(校章の制定)

現在の校章は新制高校に変わった昭和23年4月に制定された。図案は生徒から募集し、選んだものを美術担当の関口信教諭が手を加えてできたものである。太いペン先3本を三角形に組み合わせ、その中間に細いペン先3本をのぞかせ、太田の「太」の字を3つに編み出している。中央のマルは「一」を示して、「高」といっしょに「一高」を意味する。向学心と団結心とをあらわしたものである。

(保証人会からPTA)

昭和23年の学制改革とともに、保護者の組織である保証人会も民主主義の一翼を担うPTAとして生まれ変わることとなった。

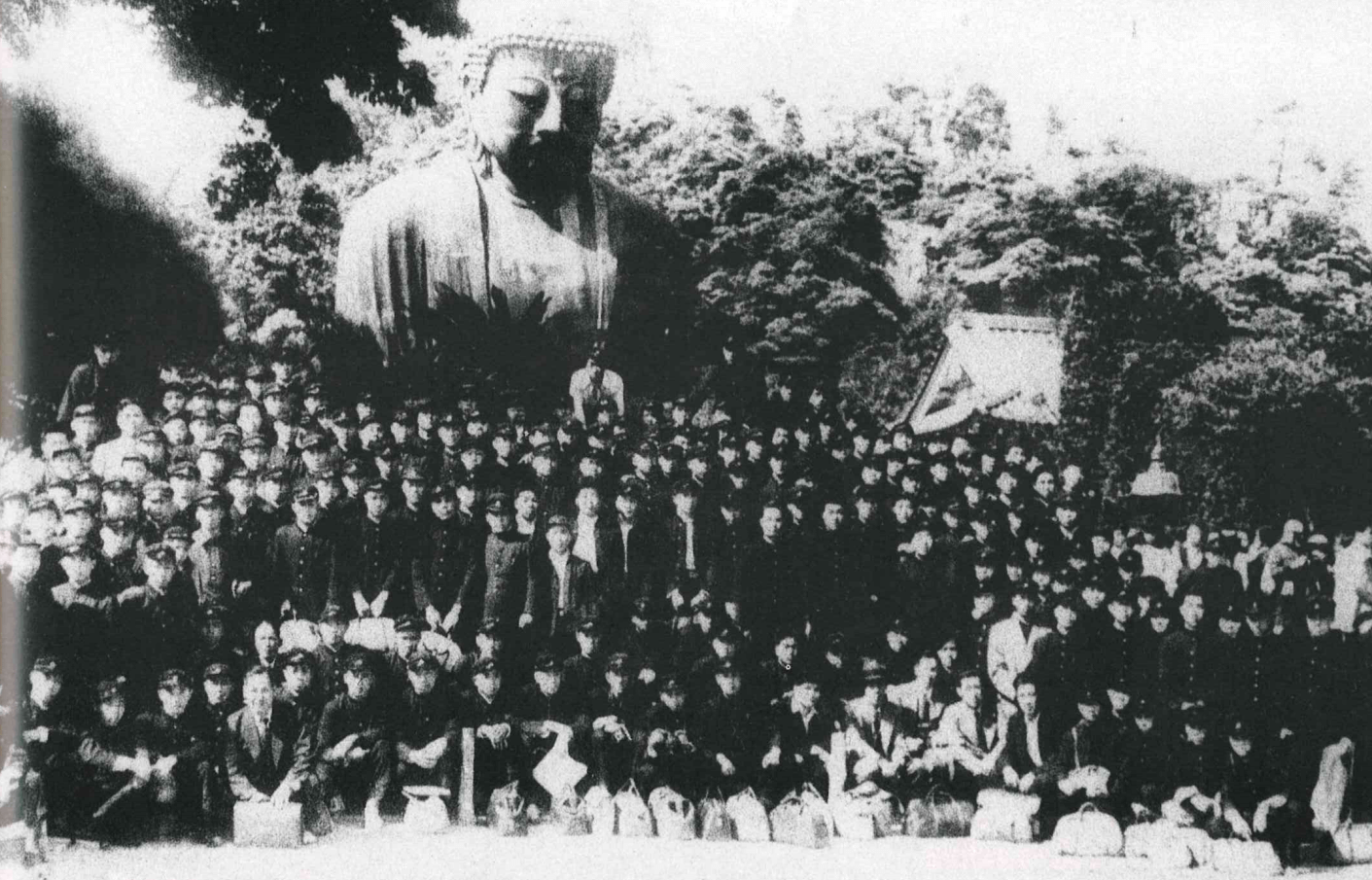

(修学旅行の復活)

昭和23年5月、修学旅行が復活した。3年生約90名が先生4名と江ノ島鎌倉・箱根方面への2泊3日の修学旅行を実施した。各自食糧の米を持参しての修学旅行であった。

以降、松島(24年)、伊豆大島(25年)、鎌倉・箱根(26年)と実施し、27年には念願の関西旅行が復活、昭和44年3月には四国まで足をのばしている。

(生徒自身で作った生徒会)

本校生徒会がきちんとした規約を持った組織として正式に発足したのは、昭和24年2月10日であった。その規約は、当時の本校生徒の自立の気概が行間に溢れているものである。

(農業科の新設)

昭和24年4月、定員150名の全日制農業科が新たに設置された。その後、昭和40年3月の卒業生を送り出して農業科は廃止されるが、10数年にわたり農村青年の育成に寄与してきた。

(創立50周年記念式典)

昭和24年10月1日から3日まで3日間にわたって、12月4日をくりあげた創立50周年記念式典が行なわれた。太田駅前には、太田町商工会寄贈の巨大な広告塔が立ち、記念式典には700名もの参加者を迎え、表彰式・講演会・祝賀の宴などが盛大に開かれた。

(「青竜」創刊号の発行)

昭和23年3月に卒業記念誌「青竜」創刊された。この「青竜」の創刊は旧制中学時代の「益習」の継承発展をめざしたもので、現在の「青竜」の原型といえる。以来、今日に至るまで、本校における3年間の足跡を刻んだ記念碑の1つである。

(卒業50周年祝賀会)

本校の同窓生同志及び同窓生と在校生の連帯の強さを象徴するものとして注目を集めているのが、この卒業50周年祝賀会の行事である。この行事は、昭和32年2月、同窓会の記念事業の一つとして開かれた卒業50周年祝賀会から始まる。

- 第10代校長

弓田瑞穂

弓田瑞穂

(昭和23.7~24.3) - 第11代校長

川又勇三郎

川又勇三郎

(昭和24.3~28.3) - 第12代校長

小松与四郎

小松与四郎

(昭和28.4~31.3) - 第13代校長

山本英

山本英

(昭和31.4~34.3)

-

1948年

(昭和23年)- (4・1)茨城県立太田中学校を茨城県立太田高等学校と改める。全日制普通科(750)・定時制(400)・新設中学(513)設置 新校章

-

1949年

(昭和24年)- (4・1)茨城県立太田第一高等学校と改称

- (10・1)創立50周年祝賀式、農業科新設(記念誌発行)

-

1950年

(昭和25年)- 新設農業科の施設拡充

-

1951年

(昭和26年)- 高3回卒より「校旗」寄贈される

- 政令詔間委「教育制度に関する答申」

-

1952年

(昭和27年)- 講和条約発効

- 図書館充実のため募金

- 教育委員会設立

-

1953年

(昭和28年)- (8・5)学校教育法等改正

-

1954年

(昭和29年)- 教育二法設立 生徒定員[900]

-

1955年

(昭和30年)- 定時昼間部廃止

- (12・5)高校学習指導要領(一般)コース制など 生徒定員[1050]

-

1956年

(昭和31年)- 「教育委員会法」公布、公選から任命

- 校庭拡張寄附募金

-

1957年

(昭和32年)- (2・23)卒業50年祝賀会(第1回卒)

- (11月)卒業50年祝賀会(第2・3回卒)

-

1958年

(昭和33年)- 道徳教育実施要項(西野正吉氏太田市長)

-

1959年

(昭和34年)- 60周年記念事業としての講堂兼体育館建設具体化

-

1960年

(昭和35年)- (10・15)高校学習指導要領改正(進学・就職組・倫社)

- 創立50周年記念式典が、昭和24年10月1日から3日まで、3日間にわたって行われた。記念式典は、表彰式・講演会・祝賀会など盛大に挙行された。

- 文化祭(各種展示会・弁論大会)、芸能祭(音楽会・演劇)、体育祭(運動会・管内中学校野球・排球大会)と、3本立ての形でにぎやかに開催された。太田駅前には50周年を祝う商工会寄贈の広告塔が飾られ、人目をひいた。

- 3本立ての1つ体育祭では、有終の美を飾る仮装行列が話題をよんだ。生物部のインディラ嬢、陸上部の南洋の土人、ラグビー部のチンドン屋など多種多様にして奇想天外なる行列で、太田の町は活気上々であった。

- 昭和23年5月、修学旅行が復活した。3年生約90名が教師4名の引率のもとに、江の島・鎌倉・箱根方面へ2泊3日で実施した。各自食料の米を持参しての旅行であった。

- 文化祭(青龍祭)は、昭和24年の創立50周年記念式典に始まるが、26年に実施後は3年に1度ずつ開催になった。なお、42年秋からは、3年に1度の空白をうめる催し、「文化週間」がもうけられ、研究発表のほか、演劇鑑賞や文化講演が行われた。日頃の研究成果を広く公開して、批判をこうもので地域・社会とを結びつける場として意義深い。

- 昭和32年11月、運動場が拡張された。生徒定員の増加にともない、運動場の狭さが深刻化していた。各方面の援助協力を得て、当時の運動場の3分の1弱の畑地を買収した。体育の授業や部活動に多大の恩恵を与えた。竣工を祝って11月16日、祝賀式と記念体育祭が盛大に行われた。