多様化する教育活動

(昭和46年~55年)

― 時代の概要 ―

まず国際情勢の面から見ると、46年の中国の国連加盟を期に、50年のベトナム戦争の終結、54年のアフガニスタンへのソ連軍侵攻等、国際的に大きな変化が見られた。また、国内においては、49年金脈問題で田中首相が辞任したのをはじめ、51年ロッキード疑惑等、政治的混迷の時代であった。経済社会面では、48年アラブ産油国の石油輸出規制を期にオイルショックがおこり紙不足・商社の買い占め等、物価上昇をまねき、省エネルギー対策インフレ防止がかだいとなった。大学紛争は、質的に変化し、学外闘争が中心となった。また、高度成長の代償として生まれた公害問題が一般の関心を引くようになり、46年のイタイイタイ病の住民勝訴を期に開発・企業中心から国民の生活を守る方向へと変化していった。文化教育面では47年高松塚古墳で壁画発見を期に古代史ブームを呼んだ。高校進学率が全国で45年に82%、58年には93%と高まり、高校の増設の必要性が高まり、教育内容の多様化が進んだ。57年から実施された指導要領では、高校の多様化にともない弾力化とゆとりある学校づくりがめざされている。一方大学入試では、54年に国立共通一次制度がはじまり二次試験が多様化するなど各大学・学部の個性がよりはっきりしてきた。さて最近10年の本校の動きを見ていくと、施設・設備は50年の運動部室、54年特別教室棟等、県内有数の施設を誇るようになった。51年旧講堂が国の指定重要文化財になり保存されることになった。主な学校行事として、全入クラブ制、リーダー研修、日米交流プログラム等がある。49年の茨城国体を期に運動部の活躍にはめざましいものがある反面、一般社会の動きに影響されて無気力、無責任、無関心の三無主義が入り込んできた。この10年間は大学進学率の高まった年間でもある。大学を出ても就職難となり、社会は徐々に実力優先へと移行していった。本校においても、進学者と就職者の区別がはっきりとし、進路の多様化が進みつつある年間と言える。

- 第17代校長

茅根正雄

茅根正雄

(昭和45.4~48.3) - 第18代校長

村田正恭

村田正恭

(昭和48.4~51.3) - 第19代校長

板垣久敬

板垣久敬

(昭和51.4~56.3)

-

1971年

(昭和46年)- 創立70周年記念式を挙行(記念誌発行)

-

1973年

(昭和48年)- (4・28) 卒業50周年(19回)及び卒業25周年(高1回)祝賀式

-

1974年

(昭和49年)- 前庭舗装

-

1975年

(昭和50年)- 部室の整備拡充

-

1976年

(昭和51年)- (2・2) 旧講堂国指定重要文化財となる

-

1977年

(昭和52年)- 米国(ドス・ブェブロス高校)との学制交換制度開始

-

1978年

(昭和53年)- 部室(文化部)の整備

-

1979年

(昭和54年)- 第二期工事特別教室棟完成、使用開始

-

1980年

(昭和55年)- 同窓会による益習会館完成、使用開始

- 創立80周年記念式典

- 昭和52年から文化祭(青龍祭)毎年開催となった。それ以前は3年に1度の開催ということで経験者がなく、準備その他に不安が多かったが、運営は毎年化で円滑になった。しかし、資料整備・研究などの期間が短縮されたことにより内容が乏しくなりがちであったり、マンネリ化の様相も少しずつ出始めたことに問題を呈した。

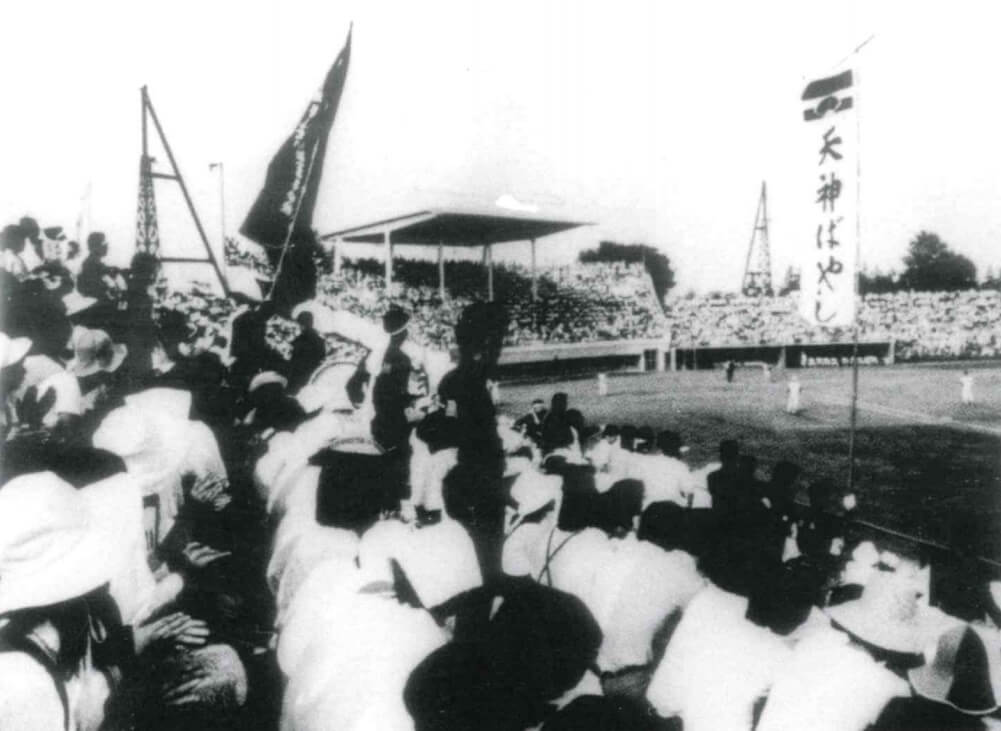

- 天神ばやしの野球応援風景である。甲子園出場こそ逃しているものの、太田一高の爽やかなプレーは観客を大いに沸かしている。観客動員数は県内で屈指のチームであるといわれている。それほどまで同級生は常に母校の動き・様子を心にかけてくれるのである。ちなみに野球部は49年に関東大会に出場、52年に県大会ベスト4、54年に関東大会出場、55年にも関東大会出場の実績をあげている。

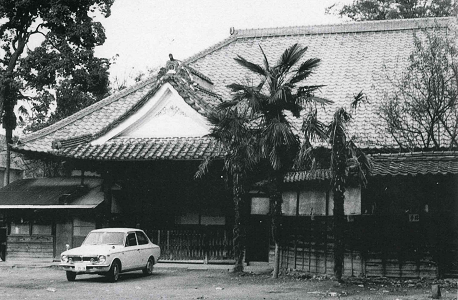

- 創立80周年記念事業として同窓会館兼宿泊施設「益習会館」建設の地鎮祭が、昭和54年5月25日厳粛にとり行われた。翌年55年7月に「益習会館」が完成し使用を開始した。写真は堂々たるおもむきの「益習会館」である。